Research Technology

マイクロマニピュレーション

100分の1ミリを操作する指先

細胞の微細操作

哺乳類の細胞や初期の胚は数十~百マイクロメートル程度と非常に小さく、直接手で扱うことは出来ない。そこで誕生したのがマイクロマニピュレータだ。研究者たちは顕微鏡下で細胞を見ながらマイクロマニピュレータを操作し、指先の動きを微細なマイクロピペットへと伝える。この技術によって細胞核へのDNA注入や細胞移植、核移植などが可能になり、外来遺伝子を導入したトランスジェニックマウスや特定の遺伝子を破壊したノックアウトマウス、クローンマウスなどが生まれ、生物学に大きな影響をもたらした。

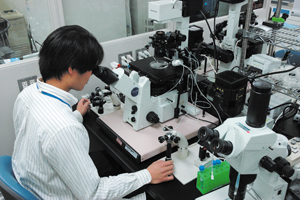

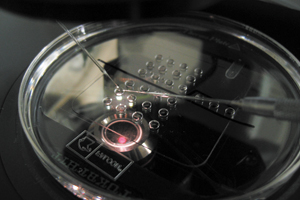

一般的なマイクロマニピュレータは、顕微鏡に装着された2本のマイクロピペット、指先の動きを縮小してマイクロピペットへと伝えるジョイスティック、マイクロピペット内の溶液や細胞を吸ったり吐いたりするインジェクターからなる。細胞核へのDNA注入に用いるマイクロピペットは、直径1~2マイクロメートルと極めて細い。これらの装置は、操作以前にセットアップが難しいという。マイクロメートルオーダーの操作をするだけに、研究者がそれぞれの目的や自分の癖にあった微妙な調整が必要となる。マイクロマニピュレータを駆使して細胞を操作するには、さらに高度なテクニックと指先の器用さ、そして集中力が必要とされる。顕微鏡下でよい細胞を見分け、細胞を傷つけないように、いかに丁寧かつスピーディーに操作するかが重要だ。いわば職人の手技の世界といえるだろう

体細胞クローンの重要性

マイクロマニピュレータの発達が生物学にもたらしたインパクトは計り知れない。その一つは体細胞クローンマウスの誕生だろう。1998年、当時ハワイ大学で研究していた若山照彦氏らは、マイクロマニピュレーションによって未受精卵に体細胞核を移植し、世界で初めて体細胞クローンマウスを誕生させた。体細胞クローンの誕生は、大人になった細胞の核にも、受精卵と同じようにもう一度発生を繰り返すための遺伝情報が保存されていることを示している。それが研究モデルとして汎用性の高いマウスにおいても確認されたことは非常に大きな意味をもった。この成功の鍵を握ったのは、プリマハムの関連企業が開発したピエゾと呼ばれる圧電素子を利用した装置だった。ピエゾはマイクロピペットの針先を、わずか0.1マイクロメートルずつ高速に移動させる。これにより、だるま落としのように針先を未受精卵に挿入することができ、傷つき易いとされるマウスの細胞にダメージを与えずに核移植が行えるようになった。しかし、クローン動物には胎盤肥大や肥満、短命などの異常がみられ、体細胞核の「若返り」が完全でないことを示唆している。何が通常の受精と違うのか。知識が蓄積したマウスの利点を生かして、体細胞クローンと核のリプログラミングの研究が進んでいる。

しかし、マウス胚のマイクロマニピュレーションはまだまだ職人の世界だ。細胞を傷つけてしまうことが多いため、数多くの操作を繰り返さなければならず、効率的とはいえない。メカトロニクスやコンピュータ技術を駆使して操作を自動化し、誰でも使える技術にしようという試みも進む。将来はモニターを見ながらマウスでマイクロマニピュレーションをする日がくるのかも知れない。