Research Technology

蛍光イメージング

見えないものを見る技術

その遺伝子はどこで働いているのか?

例えばいま調べている遺伝子が体のどこで、もしくは細胞のどこで働いているのかを知るにはどうすれば良いのか。その遺伝子の情報を元につくられたRNAやタンパク質の居場所を突き止めるのが一つの方法だ。しかし、RNAやタンパク質、これらの分子はあまりにも小さすぎて、たとえ顕微鏡下でも見分けることは出来ない。そこで研究者たちは何をするのか。調べたい特定の分子を発色物質で染めたり、蛍光物質をつかって「光らせる」のだ。後者は「蛍光イメージング」と呼ばれ、最近良く見る、光る細胞や光る胚の写真は、これによるものなのだ。

調べたい分子を光らせる2つの方法

特定の分子を光らせるには、大きく分けて「蛍光染色」と「遺伝子組み換え」による2つの方法がある。簡潔に言えば前者は写真であり、後者はムービーとでも言えるだろうか。蛍光染色では、まず細胞や胚といった染色対象を固定、つまり細胞内の化学反応がそれ以上進まないように薬品処理し、さらに染色液が細胞内に浸透しやすいように細胞膜を緩める。ここまでの前処理が終わったら、調べたいタンパク質のみに結合する抗体を反応させる。この抗体にあらかじめ蛍光物質を結合させておくことで、目的のタンパク質が発光して見えることになる。この手法は、細胞を固定するので生きたまま観察できないという欠点があるが、抗体をつくってしまえば比較的簡単に染色操作ができることや、複数の分子を異なる蛍光で染め分けられる、発現量の少ないタンパク質でも光を増幅できる、などの大きな利点がある。

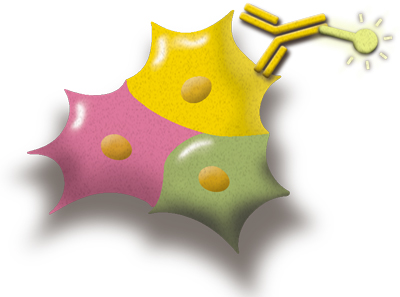

- 蛍光染色

調べたい分子のみに結合する抗体を反応させる。この抗体に蛍光物質を結合させておくことで、その分子がある場所だけが蛍光を発して見える。

一方、細胞や胚を生きたまま観察したいのなら遺伝子組み換えによる方法だ。まず、目的の遺伝子に蛍光タンパク質をつくる遺伝子を人工的につないだDNA断片を用意する。これを細胞に導入すると、細胞のもつ ゲノムDNAに一定の確率で組み込まれる。すると、この遺伝子からつくられるタンパク質は、その末端に蛍光タンパク質が融合したものとなり、発光して見えるという具合だ。この方法の何よりの利点は、目的分子の細胞内における動きや、この分子をもつ細胞の動きを生きたまま時間を追って観察できることだ。動的な発生現象を解析するには画期的な技術と言える。

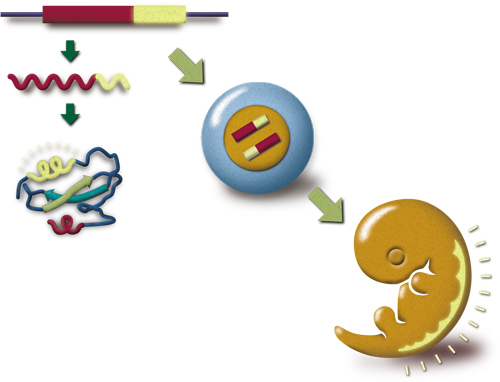

- 遺伝子組み換えによる方法

目的の遺伝子に蛍光タンパク質の遺伝子つなぐ。これを細胞に導入すると、蛍光タンパク質が末端に融合した目的タンパク質がつくられ、この遺伝子を発現している場所だけが蛍光を発して見える。

進む蛍光イメージングの応用

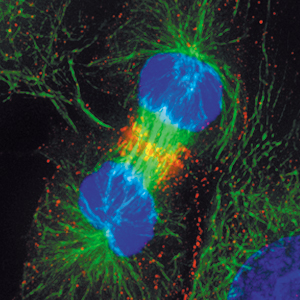

- 細胞骨格をつくるチューブリン(緑)、核(青)、細胞質分裂に働くRhoタンパク質(赤)を多重染色している。

以前は実験に用いられる蛍光物質は限られていたが、現在では、緑色を始め、赤、青、黄色さまざまな蛍光物質が開発され、多重染色によって同時に複数の分子の局在を見ることが出来る。また、共焦点レーザー顕微鏡と組み合せることで、複数の断面像を撮影し、ある組織や器官の3D イメージを構築することなども可能になっている。

- 3D構築したショウジョウバエの気管の蛍光写真